L’importance de la représentation : la conception des mannequins de l’exposition Afrique Mode

Rachael Lee, restauratrice principale, explique comment le V&A a créé des mannequins qui mettent en valeur et célèbrent la mode africaine.

22 septembre 2025

Le Musée McCord Stewart se réjouit à l’idée de présenter en exclusivité canadienne l’exposition Afrique Mode, conçue par le Victoria & Albert Museum (V&A) de Londres. Afin d’accompagner cette exposition unique, le Musée a le plaisir de publier le présent article, mettant en lumière le processus de création des mannequins, initialement paru en anglais sur le blogue du V&A le 25 janvier 2023.

______________________________

Les mannequins jouent un rôle fondamental dans la conception des expositions de mode du V&A. Le choix du bon mannequin, qui sert de support sur lequel on peut ajouter la bourre et les couches de base confectionnées sur mesure, est crucial pour la présentation d’un vêtement. Le mannequin de l’exposition Africa Fashion, présentée en 2022 au V&A, revêt une importance particulière puisqu’il participe à la trame narrative de l’exposition, en tant que moyen d’amplifier la visibilité du continent africain et la culture visuelle de ses créatrices et créateurs de mode. En constatant le manque de diversité parmi les mannequins offerts sur le marché, le V&A se devait d’innover en créant un nouveau support qui incarnerait les thématiques abordées par l’exposition tout en représentant les identités de l’Afrique et de sa diaspora. L’équipe du projet était unanime : l’utilisation d’un mannequin eurocentriste serait illogique, et un corps dépourvu de tête serait une réelle occasion manquée d’atteindre l’objectif souhaité.

De multiples approches s’offraient à l’équipe pour la création du mannequin, et plusieurs méthodes furent proposées. Dernièrement, l’équipe de mannequinage du V&A a eu recours à la technologie numérique pour concevoir et fabriquer des prototypes de nouveaux mannequins, une technique ayant porté ses fruits. Compte tenu du budget et de l’échéancier, la sculpture numérique s’est avérée encore une fois la manière la plus efficace de créer une nouvelle silhouette. Plusieurs questions nécessitant une réflexion approfondie furent toutefois soulevées, notamment quant à la manière de représenter un continent aussi diversifié que l’Afrique au moyen d’un seul mannequin.

Les membres du réseau de perspectives mondiales du V&A (en anglais Global Narratives Network [GNN]) ainsi que du groupe de coconception d’Africa Fashion, composé de jeunes de 16 à 24 ans, ont été consultés en amont. Tout au long du processus, le directeur artistique kényan Sunny Dolat, qui a agi à titre de consultant en recherche pour l’exposition, a également offert un précieux accompagnement. Les questions relatives à la morphologie du corps, à la physionomie ainsi qu’à la couleur des cheveux et de la peau ont été abordées. L’apparence du mannequin devait se démarquer par des traits africains immédiatement reconnaissables, rappelant la beauté des modèles d’aujourd’hui. Pour ce faire, l’équipe a décidé de créer une nouvelle tête aux traits féminins pouvant se superposer à une variété de corps, permettant ainsi d’inclure des mannequins aux tailles et aux poses variées. Afin d’offrir une diversité de silhouettes, quatre couleurs représentatives des teintes de peau et trois coiffures ont été imaginées pour compléter l’apparence du mannequin.

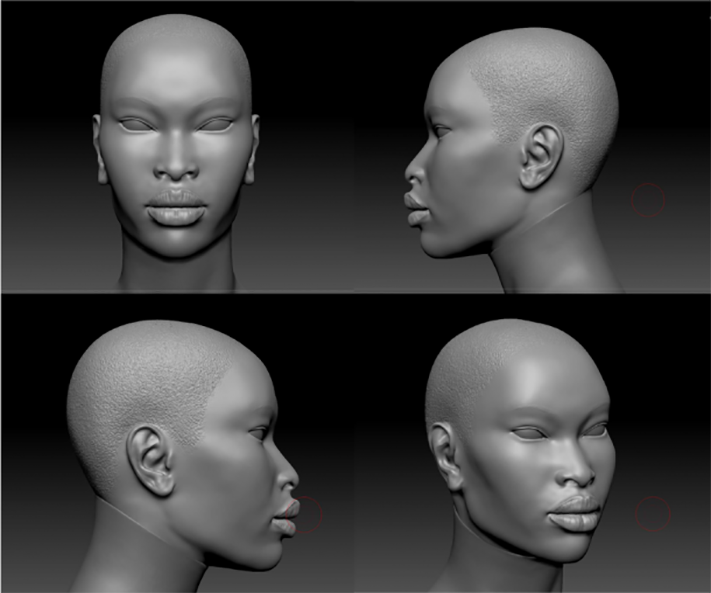

Fabrication de la tête

La richesse du continent africain, où la beauté prend de nombreuses formes, offre un foisonnement de sources d’inspiration. Il fallait toutefois se doter d’un point de référence unique pour entamer le processus de création de la nouvelle tête. L’équipe souhaitait faire preuve de transparence lors de la conception, en collaborant avec une personne qui agirait comme muse pour la création du mannequin.

Suivant les conseils de Sunny, la modèle Adhel Bol a été invitée à participer au projet. Ses traits sud-soudanais caractéristiques incarnent parfaitement la beauté africaine, de même que l’ascension des modèles d’Afrique sur la scène internationale de la mode.

Des portraits récents fournis par Adhel ont été envoyés à l’entreprise londonienne de fabrication de mannequins Universal Display. La tête a été sculptée à partir d’une maquette numérique en argile offrant une représentation fidèle des traits d’Adhel. Comme l’objectif n’était pas d’obtenir un effet hyperréaliste, la tête a ensuite été « soufflée », un processus qui permet d’adoucir l’ensemble du visage pour mettre en valeur les principaux traits, comme les yeux et la bouche. Puisque le tout a été effectué à distance et sans les dimensions exactes, des prototypes 3D ont été imprimés pour veiller au respect de l’échelle et de l’esthétique sculpturale.

Une fois la tête retravaillée et mise à l’échelle, la prochaine étape consistait à y ajouter différentes coiffures. L’équipe a soigneusement réfléchi à l’histoire ainsi qu’à la signification entourant le cheveu noir et sa texture, de même qu’à la manière de le reproduire sur un mannequin en fibre de verre. Cette matière, une surface dure et lisse, ne se prête généralement pas bien aux textures fortement ondulées. Les traditionnelles nattes collées vers l’arrière, appelées Irun Dídì, et les nœuds bantous ont pu être sculptés dans la fibre de verre grâce à un éventail d’outils à modeler numériques. Le résultat final atteint un certain degré de réalisme, qui permet de voir la manière dont les cheveux sont séparés, ainsi que le sens des torsades et nattes. Une coiffure rasée texturée a également été créée pour proposer trois styles distincts.

Couleur

Parallèlement aux travaux d’élaboration de la tête, l’équipe s’est penchée sur les couleurs de finition du mannequin. Les recherches initiales ont mené aux travaux de la photographe Angélica Dass, qui réalise des portraits où les teintes des visages reproduisent les couleurs du nuancier Pantone®. L’équipe a opté pour une approche similaire, en repérant une gamme de couleurs de peinture correspondant à des images de référence. Des échantillons de couleurs ont ensuite été appliqués en petite quantité sur les mannequins. De multiples essais de couleurs furent nécessaires, comme les teintes des images ressortaient différemment sur une surface tridimensionnelle. Les couleurs du mannequin devaient non seulement représenter un éventail de teintes de peau propre au continent, mais aussi s’intégrer dans la scénographie, en s’harmonisant aux vêtements présentés. Tous ces facteurs furent pris en considération, et un sondage a été mené auprès des membres du GNN, qui devaient voter pour déterminer le choix final des couleurs ainsi que la proportion des teintes de peau représentées dans l’exposition.

Conclusion

La préparation de cette exposition révolutionnaire a permis de créer des mannequins à l’image de la majorité mondiale, qui mettent en valeur et célèbrent la mode africaine. L’élaboration d’une nouvelle tête, créant ainsi un mannequin pleine grandeur, confère une esthétique qui amplifie les thématiques de l’exposition, qu’il s’agisse du panafricanisme ou de l’autoreprésentation.

Les mannequins, combinés à des méthodes internes de mannequinage, ont permis de mettre en valeur les ensembles exposés et de capter l’air du temps. S’il était impossible de représenter l’entièreté des esthétiques noires et africaines issues de 54 pays dans un seul mannequin, les différentes coiffures et couleurs de finition permettent de légères variations entre les silhouettes, alors qu’un plus grand éventail d’identités africaines est représenté par le biais de photographies et de films.

Les technologies de conception numérique actuelles offrent de nombreuses possibilités en matière de création de mannequins qui mettent en valeur la diversité des collections et publics du Musée, qui se doit de continuer à trouver des moyens authentiques et créatifs de présenter la mode. Après avoir visité l’exposition et vu les mannequins dont elle a inspiré la création, Adhel a su parfaitement exprimer l’importance du processus entrepris :

« Je n’ai jamais vu de mannequin brun ou noir, encore moins un mannequin avec des coiffures africaines comme des nattes et des nœuds bantous, et avec nos traits africains si bien mis en valeur – lèvres charnues, pommettes saillantes, nez évasé… En me voyant ainsi représentée, j’espère que cela pourra inspirer quelques filles et garçons noirs à se sentir vus, inclus dans la discussion, que ce soit dans une pièce, sur la scène internationale de la mode ou dans tout autre secteur important de la vie. »

Adhel Bol, novembre 2022